4000億資產!全球最大上市造船公司啟航

“南北船”合并,中國船舶換股吸收合并中國重工

1月24日晚,中國船舶、中國重工共同發布中國船舶工業股份有限公司(中國船舶)換股吸收合并中國船舶重工股份有限公司(中國重工)暨關聯交易報告書(草案),重組方案已在雙方董事會審議通過。

此前,雙方于去年9月發布重組交易預案,金額高達1151.50億元。本次重大資產重組總體方案已獲得國務院國資委等主管部門批復。

公告顯示,本次交易的具體方式為:中國船舶以向中國重工全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。中國船舶為吸收合并方,中國重工為被吸收合并方。本次換股吸收合并完成后,中國重工將終止上市并注銷法人資格,中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。

本次換股吸收合并的定價基準日為吸收合并雙方首次董事會決議公告日。根據《重組管理辦法》的相關規定,經合并雙方協商確定,本次換股吸收合并中,中國船舶的換股價格按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定為37.84元/股。中國重工的換股價格按照定價基準日前 120 個交易日的股票交易均價確定為5.05元/股,并由此確定換股比例1:0.1335,即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。

截至本報告書摘要簽署日,中國重工的總股本為22,802,035,324股,參與本次換股的中國重工股票為22,802,035,324股。參照本次換股比例計算,中國船舶為本次換股吸收合并發行的股份數量合計為3,044,071,716股。

本次交易完成后,存續公司的控股股東仍為中船工業集團,實際控制人仍為中國船舶集團,最終控制人仍為國務院國資委,均未發生變更。

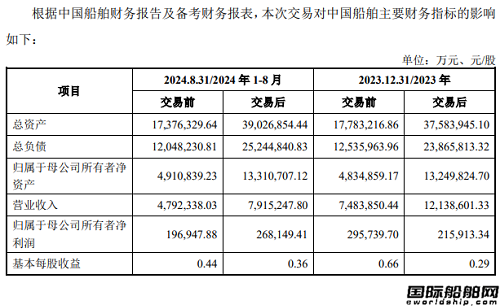

本次交易完成后,存續公司的資產總額、凈資產、營業收入等將顯著提升,業務及經營規模擴大。吸收合并雙方的業務將得到全面整合,實現規模效應及協同效應,合并后的存續公司將繼續打造建設具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業。

公開資料顯示,中國船舶目前由中國船舶工業集團有限公司持股44.47%,中國重工由中國船舶重工集團有限公司持股34.53%,而中國船舶重工集團有限公司與中國船舶工業集團有限公司均由中國船舶集團有限公司100%持股。

2019年,經國務院批準,國務院國資委同意中船工業集團、中船重工集團實施聯合重組,新設中國船舶集團,由國務院國資委代表國務院履行出資人職責,中船工業集團和中船重工集團整體劃入中國船舶集團。2021年10月,中船工業集團100%股權、中船重工集團100%股權劃轉至中國船舶集團的工商變更登記辦理完畢,中國船舶、中國重工的實際控制人分別由中船工業集團、中船重工集團變更為中國船舶集團。

據了解,中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司,主要業務包括造船業務(軍、民)、修船業務、海洋工程及機電設備等,業務主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國際四家子公司,系國內規模最大、技術最先進、產品結構最全的造船旗艦上市公司。

中國重工為領先的艦船研發設計制造上市公司,主要業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他等五大板塊。旗下擁有大連造船、武昌造船、北海造船等國際知名的現代化造船企業。

值得一提的是,在剛剛結束的2024年,中國船舶和中國重工均成功扭虧為盈。根據兩家公司在同日發布的業績預告,中國船舶預計2024年實現歸屬于母公司所有者的的凈利潤在33億-40億元之間,與上年同期相比增加約11.58-35.25%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤在27.3億-34.3億元之間,而上年同期為約-2.91億元,實現扭虧為盈且大幅增長。

中國重工預計2024年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.5億-13.5億元之間,與上年同期相比實現扭虧為盈;預計2024年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為5.25億-6.25億元之間。

打造世界一流船舶集團,年收入突破1200億元

據了解,2019年中船工業集團和中船重工集團聯合重組后,中國船舶、中國重工均為中國船舶集團控制的上市公司,在船舶制造、維修領域業務重合度較高,構成同業競爭。

本次交易前,中國船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應用領域,主要從事造船業務(軍、民)、修船業務、海洋工程及機電設備等,主要產品為軍用艦船、集裝箱船、散貨船、液化氣船、大型郵輪、軍輔船、特種艦船、海工輔助船及其他機電設備等。中國重工主要從事艦船研發設計制造業務,涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業等,產品主要包括航空母艦、水面艦艇、軍輔船、公務執法裝備等軍品和散貨船、集裝箱船、油船、氣體船、海工船、科考船等民品。二者業務領域重合度較高,構成同業競爭。

本次交易完成后,中國船舶作為存續公司將消除兩家上市公司之間的同業競爭。存續公司將整合雙方資源,優化船舶制造板塊產業布局,發揮協同效應,有效提升存續公司核心功能、核心競爭力,全面推動船舶制造業向高端化、綠色化、智能化、數字化、標準化發展,打造建設具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業。

目前我國船舶工業保持良好發展態勢,造船三大指標實現全面增長,國際市場份額保持全球領先,船舶訂單產品結構不斷優化,行業經濟運行效益明顯改善。根據克拉克森數據,2024年,我國造船完工量5025.33萬載重噸,同比增長 9.03%;新接訂單量1.29億載重噸,同比增長55.28%;截至2024年末,手持訂單量2.43億載重噸,同比增長47.42%。2024年,我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的57.01%、76.96%和66.54%,持續保持世界第一的地位,全球造船龍頭地位穩固。

本次交易將有效推動中國船舶與中國重工船海業務的專業化、體系化、協調化整合,實現優勢互補。中國船舶、中國重工下屬骨干船廠已在多年發展中形成了各具獨特競爭優勢的產業與產品,本次重組將統籌優化骨干船廠產業發展布局,深化核心技術資源整合,充分發揮各大船廠的優勢船型,提高生產效率和資源利用效率,進一步提升中國船舶制造業在全球的影響力,推動“中國船舶”標準走向世界。

隨著綠色低碳轉型速度加快,航運業需求旺盛,全球優質造船產能供給趨緊,對新造船市場形成有力支撐。本次交易完成后,存續公司將強化精益管理、聚焦價值創造、提升管理效率,通過對經營、生產、采購、技術、資金等整合,持續優化造船能力和主建船型布局,全面提升其市場競爭能力。存續公司的市場優勢將進一步提升,規模優勢進一步發揮,產能優勢進一步釋放,從而更好發揮科技創新、產業控制和安全支撐作用,提升產業鏈、供應鏈韌性,加快培育船舶新質生產力,提高長期經營質量與效益。

本次交易將強化存續公司集中經營能力,增強下屬各船廠的高端船型制造能力,促進存續公司船海產品向高端化轉型,打造“中國船舶”的品牌名片。本次整合將充分發揮協同效應,推動存續公司針對不同船廠特點進行差異化品牌統籌管理,傾斜資源推動下屬各大船廠建立主建船型的競爭優勢和壁壘,進而提高中國造船業在國際標準制定的話語權,提升中國船舶在全球造船行業的品牌溢價。

根據重組報告書披露,合并后的中國船舶總資產規模將接近4000億元,年收入規模突破1200億元,持續引領全球船舶工業發展,為中國船舶集團建成世界一流船舶集團、成為全球船舶行業的領軍者奠定堅實的基礎。

為你推薦

國航遠洋:2025年干散貨運輸需求將繼續增長

近日,福建國航遠洋運輸(集團)股份有限公司(以下簡稱“國航遠洋”)在最新投資者關系活動記錄表中表示,2025年干散貨運輸需求將繼續增長,航運市場有較大提升空間。...

2025-02-14 19:13:13

寧波海運總經理蔣海良辭職

2月7日,寧波海運(600798)發布公告,公司總經理蔣海良因工作變動原因辭職。蔣海良在辭職后仍將擔任公司董事、副董事長以及提名委員會和戰略委員會的委員職務。...

2025-02-08 07:56:09

4.76億!洲際船務收購7艘散貨船

洲際船務(02409)發布公告,2025年1月27日,公司間接全資附屬公司Seacon Marine與Baltic Shipping全資附屬公司訂立協議,以總代價6370萬歐元收購七艘小型散貨船,每艘船舶的代價為910萬歐元。...

2025-01-29 15:54:31

4000億資產!全球最大上市造船公司啟航

在2024年雙雙實現扭虧為盈之后,中國船舶集團旗下兩大市值千億級“旗艦”上市公司重組再進一步,全球最大上市造船公司即將揚帆起航。

...

2025-01-25 20:33:26

11艘80億!最大國有航運巨頭“百船計劃”再發力

踐行“國貨國運,國輪國造”的國家戰略,全球最大油船船東——中遠海運能源募資80億元在國內船廠訂造新船,進一步擴張船隊。...

2025-01-24 20:32:37

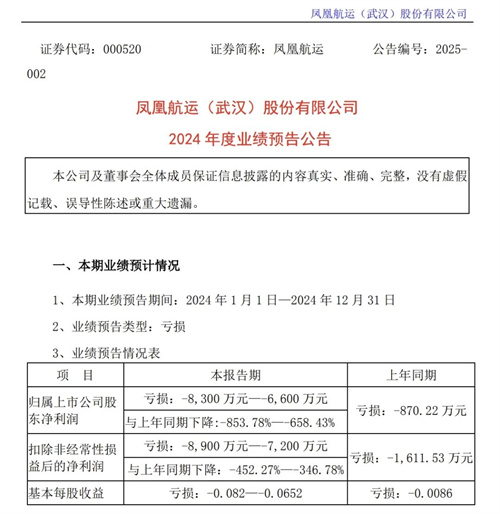

高層“大換血”!鳳凰航運2024年虧損擴大

1月22日,鳳凰航運(武漢)股份有限公司(證券代碼:000520,簡稱:鳳凰航運)發布了2024年度業績預告公告。...

2025-01-23 19:44:51

興通股份:2024年投運5艘新船,凈利潤超3.48億元!

1月22日,興通海運股份有限公司(證券代碼:603209,證券簡稱:興通股份)發布了2024年年度業績預告。...

2025-01-23 19:42:48

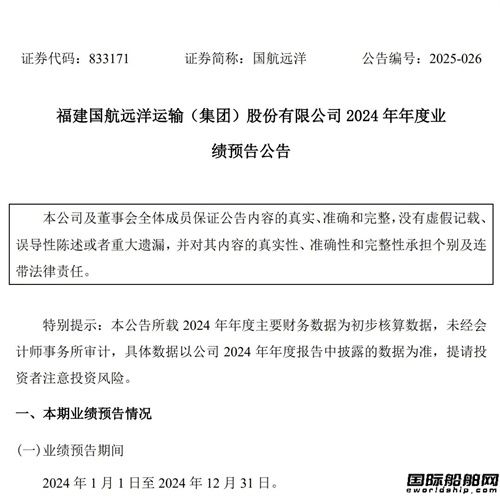

國航遠洋2024年凈利潤預計最多增長1210%

1月21日,福建國航遠洋運輸(集團)股份有限公司發布了2024年年度業績預告公告,預計2024年業績將大幅增長1210%以上。...

2025-01-22 09:07:38

中集集團董事胡賢甫和鄧偉棟因工作變動辭任

1月20日,中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司發布關于董事辭任的公告,董事會于2025年1月20日分別收到胡賢甫先生、鄧偉棟先生的書面辭職報告。...

2025-01-21 21:25:59